La participacion ciudadana en la Colombia de Petro y Marquez

Dos secuencias antagónicas, en su espíritu y en sus formas, han protagonizado la escena nacional y pueden repercutir en la configuración regional de los órganos gubernamentales a corto y largo plazo. Ambas series tienen un tenor radicalmente opuesto. La primera salta a la vista cada vez que encendemos cualquier medio de comunicación (o sus canales digitales), y la segunda, con menos capital mediático, requiere un poco más de esfuerzo de nuestra parte.

Del lado tradicional de la historia, la herramienta de acoso y derribo desarrollada por el poder concentrado para debilitar las iniciativas de transformación, incluye burocracia, violencia y muchos estudios de grabación. Del lado contrario, la vereda, la plaza pública, los puntos de acopio, los centros comunitarios y las asambleas populares se han consolidado como escenarios de participación para la configuración del poder regional. En esta ocasión nos enfocaremos en esta segunda secuencia: la apuesta por la organización popular, y las iniciativas de diálogo entre el Estado y la sociedad durante el gobierno de Petro y Márquez.

¡Empecemos!

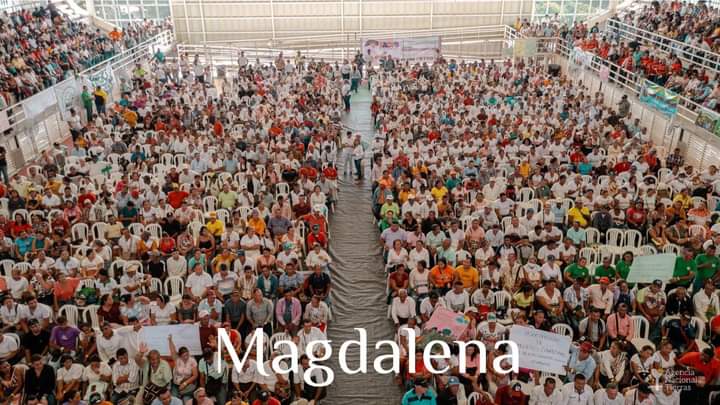

La participación territorial como núcleo del cambioLa primera respuesta del gobierno al apoyo popular registrado en las elecciones del 2022, y que ha mantenido a lo largo de todo el año, fue la de articular todo el proyecto en torno a una política de participación ampliada y con diferentes frentes de acción. Por eso el gobierno Petro-Márquez inauguró su gestión anunciando los 50 diálogos regionales, encabezados por funcionarios de alto nivel y con una duración de tres días cada uno. Estos encuentros se realizaron en un periodo inferior a 3 meses y fueron la piedra angular para el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo del presente año.

Pero esos 50 diálogos regionales no han sido el único mecanismo de participación directa que ha fomentado el Gobierno Nacional. Recientemente, entre junio y septiembre, como resultado de los diálogos con el ELN se consolidó un nuevo proceso de participación directa: El Comité Nacional de Participación, integrado por más de 3.000 delegados. Tomando lecciones del proceso anterior, los equipos negociadores han aplicado la tesis de entregar el poder de decisión a las comunidades marginalizadas. Al día de hoy los protocolos para tal efecto fueron concertados y firmados, así como la distribución de las mesas de negociación en seis regiones de paz, y los delegados de la población civil fueron suscriptos al proceso.

Hay un tercer elemento de la dinámica de participación para planificar, ejecutar y ajustar la política pública: una agenda orientada a la presencia constante en los departamentos con protocolos de diálogo y espacios de encuentro con procesos sociales diversos. Es un gobierno que en algunos momentos llega a visitar hasta 4 departamentos por día y que genera constantemente instancias especiales de diálogo. Así mismo, ha intentado mantener la dinámica de una o más visitas visitas semanales a un territorio históricamente abandonado, bajo el emblema “Gobierno Escucha”, para tener un diálogo ampliado con la población de esa zona, articulado a partir de mesas técnicas que inician antes de la llegada del Presidente.

Tan sólo durante el mes de octubre, a pesar de tener una agenda internacional activa, el equipo presidencial realizó estas jornadas de participación en Barranquilla (Atlántico), Montelibano (Córdoba), Bosa y Suba (Bogotá), Tumaco (Nariño), Magangué (Bolívar), Villavicencio (Meta) y Popayán (Cauca). La comitiva que acompaña al Presidente en estos casos está compuesta siempre por varios ministros y ministras, y por el equipo de Colombia Hoy Radio, programa creado por la presidencia para divulgar las acciones de Gobierno y divulgar las propuestas y avances de los diferentes ministerios, que en estos eventos asume la función de abrir los micrófonos a líderes, lideresas, artistas y gestores de paz de los territorios visitados.

Un caso destacado fue el viaje al departamento de la Guajira, afectado por el mayor índice de mortandad infantil, límites estructurales para el acceso agua potable, ausencia de escuelas y universidades y una crisis de hambruna sostenida por varias décadas. El dispositivo armado para afrontar la situación fue más radical, debido a la gravedad de la situación en el departamento: movilización de la totalidad del Gabinete durante una semana, un paquete de decretos de emergencia para generar soluciones inmediatas y a largo plazo, la construcción de colegios, universidades y hospitales (con presupuesto ya aprobado en el congreso), concreción de acuerdos para el desarrollo de energías limpias basadas en el viento y el sol con inversión pública, soberanía de las comunidades, gestión popular-privada y acuerdos para la transferencia de saberes y tecnología a las comunidades soberanas. Esta última iniciativa, sin embargo, seguramente será un escenario de lucha abierta a largo plazo, que además requiere la refrendación jurídica en el congreso, puesto que es necesario consolidar un marco constitucional que dictamine que los recursos energéticos son propiedad de las comunidades que habitan el territorio explotado.

Un último aspecto a destacar en materia de participación es el protagonismo de Francia Márquez como gestora de paz, inclusión social y cultura. Desarrollar los detalles que la gestión de Vicepresidencia merece un análisis aparte pero mencionaremos tres aspectos en los cuales se ha destacado: 1. Ha fungido como promotora de iniciativas culturales asentadas en la cultura ancestral de las comunidades indígenas y afrodescendientes, 2. Ha promovido la ampliación de espacios de participación permanentes, y 3. Ha avanzado en la construcción del Ministerio de la Igualdad que centralizará los esfuerzos institucionales para la implementación local y sectorial de los programas de gobierno orientados a eliminar la desigualdad estructural.

Ampliación de los frentes de transformación

Ampliación de los frentes de transformación Estamos a las puertas de las elecciones locales. En menos de 72 horas podremos balancear la acogida que ha tenido la agenda presidencial o al menos su capacidad de expansión en el poder local. Para el caso colombiano, las elecciones regionales (gobernadores, alcaldes, diputada/os regionales, consejera/os municipales y ediles) coinciden con el primer año de gobierno. Por lo tanto, es la primera contienda en la cual se pone en juego el futuro del proyecto. Pero no es un concurso de popularidad, lo que está por definirse. Son las autoridades regionales las que se pondrán al hombro la tarea de la justicia social, económica y ambiental. Es responsabilidad de los gobiernos locales facilitar los procesos y brindar viabilidad, tanto en las instancias de diálogo como en las instancias de implementación. Por lo tanto, cada victoria electoral en este segundo año, representa para el gobierno la posible ampliación de la política de distribución de las riquezas y del margen para aplicar el Plan Nacional de Desarrollo.

Por fortuna, el fervor del 2022 continúa activo en todas las regiones, y los congresistas del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, han ocupado un rol protagónico en la gestión y consolidación de las listas locales. Estará por verse hasta dónde llega la movilización social y hasta qué punto el pueblo logra apropiarse de las causas y los procesos para asegurar la viabilidad del proyecto de cambio.

Versión original en Revista Coyunturas en septiembre del 2023

Versión original en Revista Coyunturas en septiembre del 2023