Victorias, derrotas y aprendizajes: lo que dejan las elecciones departamentales en Colombia

Ha concluido el escrutinio definitivo de las elecciones regionales en Colombia. Con la ventaja del diario del lunes y numerosas inquietudes sobre el futuro, podemos avanzar en una reflexión sobre lo que nos dejan estas elecciones para el proceso de transformación en Colombia.

Pasadas varias semanas de las elecciones, aún resulta difícil encontrar un balance riguroso, tanto en datos como en calidad, del proceso electoral y sus resultados. Priman las evaluaciones y los juicios de valor, sin mediar antes una mirada detallada. Los datos, mirados con atención, no mienten. Sin embargo, los medios tradicionales, parece que no aprendieron a organizarlos, interpretarlos y transmitirlos. Acostumbrados por tantos años a cumplir con el mandado y al dibujo de blanco y negro, parece que olvidaron cómo analizar e informar. Como resultado, instalaron una narrativa derrotista y terminaron por dibujar un panorama de confusión y desconfianza. Aquí pretendemos entonces arrojar luz sobre estos resultados, porque no es verdad que haya sido una derrota total, si bien tampoco es una victoria contundente que garantice la continuidad histórica del proceso.

Para aclarar el panorama y desempañar el espejo retrovisor, resulta indispensable tomar nota de la tres estrategias comunicativas utilizadas por los medios -y los sectores de poder que determinan sus agendas- para imponer un relato sesgado y tendencioso de los resultados:

- Uso excesivo de superlativos, exageraciones y verbos degradantes, asociados al fracaso y al ocaso del proyecto del cambio.

- Discordancia entre títulares y contenido de los textos. Durante las 24 horas siguientes a la publicación de los resultados, los artículos elaborados por los medios hegemónicos colombianos -y algunos de medios internacionales- titulaban sus notas con dos ejes: derrota total y balance nacional. Pero al leer el contenido las lectoras y los lectores no encontraron ningún balance nacional. En la mayoría de los casos los análisis se enfocaban en los resultados de cinco u ocho capitales ignorando los resultados del resto del país.

- La configuración de un relato en torno a una leyenda rosa o una leyenda negra sin análisis de fondo ni caracterización compleja de los actores, que elude mencionar la victorias de los clanes políticos, e ignoraban también las victorias de los sectores populares asociados al cambio.

Frente a los límites ideológicos y profesionales de los empresarios de la comunicación, procederemos a presentar un balance un poco más equilibrado, dividido en tres secciones: victorias, derrotas y retos y oportunidades.

Las victorias decisivas

Las victorias decisivasEl principal foco de disputa en las últimas dos semanas fue la contabilidad sobre las gobernaciones oficialistas. Repasemos la cronología. La primera plana del lunes se tituló bajo el concepto “fracaso total del gobierno”, mientras diferentes referentes del Pacto Histórico dieron precisiones dispersas en redes sociales, comunicados y ruedas de prensa.

Pasadas varias horas Petro y David Racero presentaron conteos detallados en los que incluían mapas con colores, y finalmente los medios de comunicación -en armonía sincronizada con los principales referentes de la oposición- dedicaron semana y media a cuestionar la adhesión de cada candidato.

Y la pregunta que nos queda resonando a todos y todas es ¿Por qué el gobierno incluye a liberales, radicales, verdes e independientes en sus cálculos? El asunto es más sencillo de lo que parece. El criterio que guía al gobierno nacional es construir la gobernabilidad. Y su “confianza” en esas adhesiones son el conjunto de acuerdos básicos y las relaciones ya construidas con esas fuerzas políticas en torno a proyectos de desarrollo. Esos gobiernos departamentales coinciden con los mínimos vitales y por eso es posible un acuerdo. En suma, la prioridad no es lograr la mayoría electoral, la prioridad es garantizar los mínimos vitales para transformar la vida de la población en los territorios.

Para hacer este primer balance lo que debemos hacer es observar el mapa de los oficialistas y distinguir quiénes son oficialistas por alianza de quienes lo son por pertenencia. La conformación actual de este gran bloque no contiene únicamente a los partidos y movimientos identificados con el Pacto Histórico (oficialistas por pertenencia). Sectores amplios del Partido Liberal y el Partido Verde se han mantenido firmes junto a la gestión (oficialistas por alianza). Así mismo, sectores minoritarios de Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador han hecho equipo con el gobierno para sostener algunos procesos, e incluso algunos sectores del Centro Democrático han accedido a participar del proceso de paz y a negociar la ejecución de la reforma agraria.

Por supuesto del último grupo no podemos esperar mucho, pero los sectores del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Verde mantienen lazos estrechos con la actual gestión y tienen acuerdos profundos en torno a la idea de un nuevo Acuerdo Nacional que potencie la productividad y garantice bienestar a la población. Por tal motivo, muchas de esas gobernadoras y gobernadores electos contaron con la adhesión de las organizaciones del Pacto Histórico que habitan sus territorios. El caso más notable es el de la Gobernadora del Chocó que abiertamente contó con el apoyo irrestricto de las organizaciones del Pacto Histórico.

En conclusión, los gobernadores “oficialistas” no son necesariamente gobernadores “petristas”, ni del Pacto Histórico, ni compañeros de lucha incondicionales y leales a largo plazo. En muchos casos, no comparten ideología, ni comparten el proyecto de transformación a largo plazo. Los une un conjunto de acuerdos mínimos, y los convocan las necesidades básicas reclamadas por las comunidades que representan. Así lo declaran la gobernadora del Choco, Nubia Carolina Córdoba, y el Gobernador de San Andrés y Providencia, Nicolás Gallardo, a quien Nestor Morales y su equipo de Blu Radio, increparon enfáticamente por declararse oficialista.

“Yo sí le apuesto, a que no solamente por la adhesión del Pacto Histórico a la candidatura sino por representar un departamento que confió masivamente en el gobierno actual con un porcentaje superior al 80% de la población -los chocoanos realmente están esperando resultados- podamos vincularnos, encajar y hacer alianza de empalme para que lo que dice el Plan de Desarrollo pueda ser aterrizado a la realidad de los chocoanos”(Entrevista a Nubia Carolina Córdoba en Blu Radio)

“[...]Yo soy liberal, soy del partido liberal.El partido liberal es un partido de gobierno y por supuesto que soy de los gobernadores de Gobierno que quiere trabajar que quiere hacer las cosas bien y como prioridad siempre mi departamento y mi comunidad”(Entrevista a Nicolás Gallardo en Blu Radio)

En el grupo de oficialistas coyunturales, articulados en torno al Plan Nacional de Desarrollo y la profundización de la paz se encuentran: Bolívar, Chocó, Cauca, Huila, Caldas, Boyacá, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés. Mientras que la fuerza propia está conformada por Nariño, Amazonas y Magdalena.

El Gobierno actual por lo tanto cuenta con 3 gobernadores propios y 11 gobernadores aliados, oficialistas -con diferentes niveles de identificación y coincidencia programática-, para conformar una mesa de gobernadores orientada a concretar el cambio sin trabas -en teoría-, en 14 departamentos. La firmeza de esas adhesiones, como suele ocurrir en la política, se irá confirmando con el paso de los meses, así como se tendrá que ir comprobando, la capacidad de gestión de los gobernadores propios.

Aclarado esto, el grupo de gobernantes departamentales con verdadera pertenencia al proceso representado por Petro son tres:

Magdalena

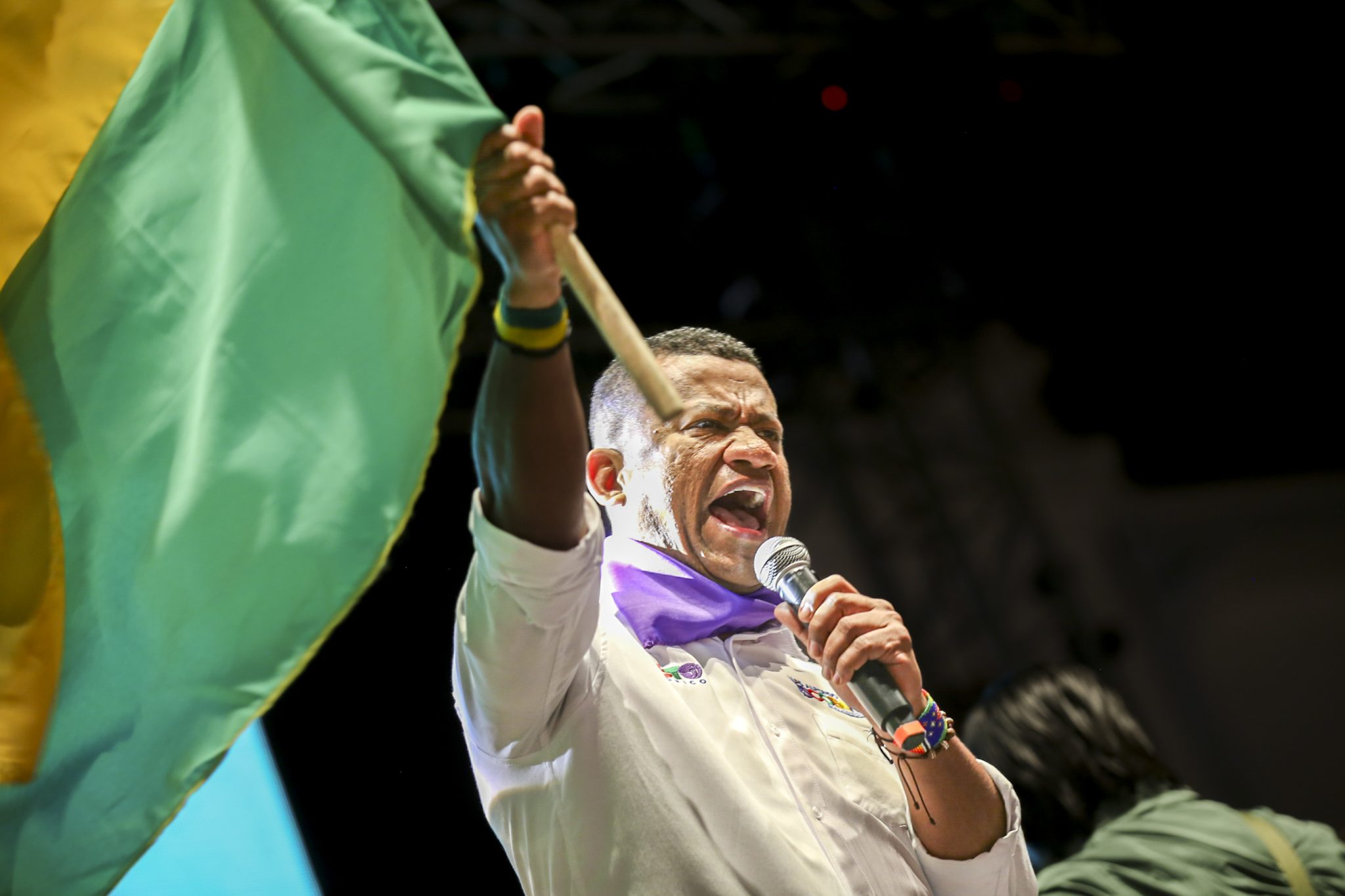

Tras dos periodos en la Alcaldía de la Capital y una Gobernación con un 80% de imagen positiva, el Partido Fuerza Ciudadana, histórico aliado del Pacto Histórico, mantiene la gobernación del Magdalena como la alcaldía de Santa Marta (en una victoria holgada con más del 50% de los votos).

Fuerza Ciudadana, que es una apuesta popular nacida en el Caribe hace casi 20 años, se reafirma triunfando en dos elecciones centrales para el departamento. Se trata de una fuerza local estable, con vocación de expandirse a nivel nacional, que ha logrado reponerse a la persecución institucional realizada por registradores, procuradores y fiscales con acciones administrativas que atentan contra la democracia -similar a la efectuada contra otros liderazgos en el país-. El último hecho de este tipo lo protagonizó el Registrador Alexander Vega Rocha, quien revocó la inscripción a la Alcaldía de la candidata Patricia Caicedo a un mes de las elecciones e intentó impedir el registro del nuevo candidato Jorge Agudelo, quien contaba con la autorización judicial para presentarse. A pesar de esta situación, este partido arrasó en las urnas y continuará su gestión en los dos principales cargos del departamento.

Con un segundo mandato en dos lugares decisivos es ahora la responsabilidad de Fuerza Ciudadana de llevar adelante una gestión gubernamental eficiente, diligente y transparente. Como movimiento tendrá el reto de formar nuevos liderazgos propios comprometidos irrestrictamente con el proceso iniciado, que permitan lograr un recambio generacional en elecciones futuras.

Nariño

Se trata de un departamento que ha mantenido desde el 2018 su orientación política en favor del proyecto encabezado por Gustavo Petro. Ya en el 2018 el Pacto Histórico- en ese entonces Colombia Humana- logró obtener el 63,85% de los votos. Tras ser elegido en consulta interna y con un 51% de los votos, Luis Alfonso Escobar llega a la gobernación de Nariño.

El gobernador electo es un economista tumaqueño con una agenda de trabajo concentrada en el cambio climático y el desarrollo sostenible. Así mismo, la prioridad de su campaña fue la promesa de la construcción de la Paz Total en todo el departamento, a través del fortalecimiento de los diálogos regionales y de la sustitución voluntaria de cultivos. Con una campaña electoral de pocos meses como candidato único, Luis Alfonso Escobar tiene el reto de consolidar la vocación progresista del electorado con una gestión articulada a los principales proyectos del gobierno nacional: Paz Total, PND y justicia económica, social y ambiental.

Amazonas

Arrebatándole la gobernación al Centro Democrático, el Pacto Histórico logró hacerse también con la gobernación del Amazonas con la candidatura de Oscar Enrique Sanchez, garantizando así un departamento clave para los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, la transición energética y, nuevamente, la justicia social, económica y ambiental.

Tres particularidades se destacan de esta elección. En primer lugar, el Centro Democrático, partido que deja la gobernación, no tuvo relevancia en estas elecciones, llegando a tomar su lugar el Partido de la U. Un segundo elemento interesante es que cuatro de las fuerzas que disputaban el cargo pertenecen al Pacto Histórico -situación que se repitió en varios departamentos-. Dicha división pudo costarle la gobernación a las fuerza política electa, pues el principal competidor perdió por menos de 3 puntos, mientras que los demás partidos del Pacto Histórico que se enfrentaron llegan a sumar xx puntos adicionales. Un tercer elemento a destacar es que los partidos de la coalición de gobierno tuvieron excelentes resultados en 7 de los 11 municipios, lo cual plantea la posibilidad de una consolidación a largo plazo. Dependerá nuevamente de las características de la gestión.

¿Y qué pasa con los gobernantes locales? ¿alcaldías, ediles, consejeros, representantes de juntas y asambleístas?Analizando el mapa desde esta perspectiva, la victoria es mucho más profunda. Las organizaciones del Pacto Histórico lograron insertarse en cargos locales en todas las regiones del país y en muchos casos consolidarse cómo la principal fuerza o principal oposición. En el Cauca acumuló la mayoría en el Concejo de 20 de sus municipios. En el Amazonas se posicionó como mayoría en la Asamblea de 7 de los 11 municipios, y en Bogotá fue la segunda fuerza con mayoría en mayor número de ciudades en las Juntas de Acción Comunal. Así mismo, en Cali, ciudad en la cual las fuerzas alternativas perdieron el control de la alcaldía, el Pacto Histórico se consolidó como la principal oposición en el Concejo de la Ciudad. Estas muchas otras victorias en cientos de municipios del país, quedaron invisibilizados en la narrativa mediática de derrota total. Queda en manos de los medios alternativos recuperar poco a poco los nombres y procesos de los liderazgos que empiezan a formarse como cuadros gubernamentales orientados a proyectar el Cambio por la vida a largo plazo.

Derrotas estrepitosas: capitales y mafiasLa derrota del proyecto del cambio fue la primera noticia de los grandes medios porque se dieron dos factores claves: ocurrió en las principales capitales y vino con una diferencia estadística significativa. En un país en el que los medios de comunicación han reforzado históricamente una lógica centralista esto acentúa el impacto del resultado en las capitales, sostenido en la opinión generalizada de que lo ‘importante’ es lo que pasa en el centro del país, restando relevancia a lo que pasa por fuera de las grandes capitales y, sobre todo, perdiendo de vista al país en su conjunto.

Es el caso de Cali, Medellín y Bogotá. Tres ciudades en las que el “voto alternativo” venía acumulando triunfos en los últimos 20 años. Y si bien entran muchos factores en juego, saltan a la vista dos elementos decisivos para entender el resultado:

- Una gestión floja, incapaz de responder a las urgencias de sus ciudadanos, desconectada de quienes habitan la ciudad y más concentrada en construir relatos de triunfo que en generar soluciones integrales, dejando a la ciudadanía el sin sabor de ser ‘más de lo mismo’.

- La incapacidad de potenciar la movilización que acompañó la candidatura presidencial de Gustavo Petro para traducirla en organización y movimientos sólidos que logren vincularse con las causas locales, reflejándose esto en candidaturas que no contaban con el apoyo contundente de los procesos de base y en la poca movilización que hubo para acompañarlas y salir a buscar votos.

En lugares como Bogotá, en los que históricamente el voto tendió a ser más progresista el voto a Galán parece más un castigo al pésimo gobierno de Claudia López a nombre de los sectores alternativos que un respaldo convencido a la candidatura de Carlos Galán, cuya campaña se enfocò en presentarse cómo un candidato de “centro” superador de la ‘polarización’ -y de la politización- y garantizador de resultados rápidos.

La segunda derrota -mucho menos visible- fue la recibida a manos de los candidatos de los partidos tradicionales, presentados ahora como independientes en un intento de lavada de cara, aunque realmente pertenecen a clanes políticos que ya acumulan una larga lista de miembros y familiares procesados y condenados por mal manejo de dineros públicos o similares cómo lo son los Gnecco o los Char.

Retos y oportunidades: vencer la dispersión y co-gobernar para la paz

Retos y oportunidades: vencer la dispersión y co-gobernar para la pazLa firma del Acuerdo de Paz en la Habana inauguró un nuevo periodo en Colombia. El desplazamiento de la guerra cómo eje principal de la agenda nacional abrió el espacio para discutir a fondo cómo funciona el país y revitalizó la movilización social con una inyección de juventud comprometida con un cambio a fondo. En medio de este proceso, el liderazgo de Petro logró condensar las demandas históricas de los movimientos en resistencia, conjugándolas con las aclamadas en el Estallido social del 2021 y en el 2022 el Pacto Histórico supo convocar una gran masa de ciudadanos, movidos por una ilusión renovada condensada en propuesta de transformación. Es ahora el momento decisivo para transformar esa efervescente y esperanzada movilización en una fuerza decidida y certera.

Podemos debatir hasta qué punto el Pacto HIstórico y sus aliados podrían o no haber sacado mayor provecho a la última jornada electoral, pero es innegable que hoy hacemos frente a un nuevo periodo histórico, frente al cuál es necesario renovar la apuesta, profundizar lo logrado y enraizar el cambio. La dispersión permitió juntar votos en todo el territorio nacional, pero sin la consolidación de liderazgos regionales, y de una fuerza política sólida, cohesionada, acompañando y sosteniendo la demandas locales, no hay ninguna posibilidad de lograrlo.

La urgencia entonces es la de constituir una organización a partir de la simpatía y las redes construidas. Los movimientos y organizaciones que resistieron históricamente desde las periferias ya dieron los primeros pasos en esa dirección y cuentan con un acumulado clave para sostener este proceso.

Paralelo a ese proceso histórico, se registra una reconciliación con la política, una reapropiación extendida que debe traducirse en organización. Quienes se movilizaron llenos de esperanza e ilusión con un cambio profundo hoy se enfrentan a la decisión de madurar esa participación política convirtiéndola en un acompañamiento crítico, pero también propositivo y organizado, que consolide los esfuerzos de quienes pujamos por un país más justo y dignificador.

Es necesario expandir esos logros y acompañarlos de una estructura sólida, bien sea a través de hacer del pacto un partido o un gran movimiento: se trata de consolidar una gran estructura nacional. Pasó el período de los núcleos de resistencia -y supervivencia- y la movilización espontánea ante los embates de la violencia mafiosa, y llegó la etapa de la unidad, de que la población entusiasmada y las organizaciones convocadas se sumen a un órgano vinculante articulador de las decisiones.

Las victorias en las gobernaciones de Nariño, Amazonas y Magdalena, así como su expresión local en decenas de alcaldías, asambleas, Concejos y JALs abren una oportunidad sin precedentes. Por primera vez, existe un gobierno nacional interesado en brindar garantías de vida en materia de educación, salud, producción agraria e infraestructura industrial y cuenta con gobiernos locales que puedan garantizar la viabilidad del proceso. La sinergia entre los gobiernos nacional y locales del pacto es la prueba de fuego para el pacto histórico. La continuidad del proceso sólo será garantizada si en 3 años son los hospitales, las universidades, las escuelas, los nuevos centros de acopio y vias de acceso en estas regiones el rostro del cambio.

Así mismo, la presencia de gobiernos locales propios debe facilitar, la implementación profunda e integral del Proceso de Paz, haciendo posible un contraste entre los sectores gobernadores por la tradición, los sectores aliados y los espacios que pertenecen al proyecto del cambio. La responsabilidad histórica que recae sobre los equipos de Fuerza Ciudadana y El Pacto Histórico que presidirán gobernaciones y alcaldías es mayúsculo pues el testimonio de sus habitantes y las pruebas materiales en sus calles y sus instituciones serán el bastión definitivo hacia el cambio, o el papayazo que de un nuevo aire a la tradición de pobreza y desigualdad.

Y para construir esa paz, fortalecer el proceso organizativo y socializar los avances gubernamentales (nacionales y locales), no se puede dejar de lado una tarea vital: La consolidación de una red de medios alternativos y comunitarios que permita potenciarlos. Las horas posteriores a las elecciones fueron evidencia de esto. Para informarse sobre los resultados los ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a recurrir a los medios masivos, y someterse a las especulaciones, cálculos y omisiones de los mismos. Los medios alternativos que ya existen, que luchan por subsistir en medio de las balas y las persecuciones, hoy no tienen el alcance de abordar el panorama nacional por sí solos. Por eso es un deber democrático acompañar su trabajo y tender puentes hacia una red nacional de comunicación para la convivencia y el desarrollo.

Balance general de la nueva configuración regional

Balance general de la nueva configuración regionalEn medio del esfuerzo de los medios por construir un relato de derrotas y victorias definitivas, múltiples aristas quedan ocultas bajo el velo hiperbólico de la desinformación:

- Las elecciones locales no pueden ser utilizadas como de las elecciones nacionales del 2026 porque las elecciones locales nunca han sido representativas de la elección nacional. Esto se ha comprobado en múltiples procesos electorales.

- No se conoce la actual capacidad de convocatoria del Pacto Histórico porque dicha alianza fue dividida a las elecciones por diferentes motivos de los cuales nos interesa destacar dos. En primer lugar, las necesidades inmediatas y los procesos históricos que en cada departamento tienen los 13 partidos y los múltiples movimientos que integran el Pacto Histórico, los empujaron a la dispersión. En segundo lugar, se generaron disputas al interior de algunos departamentos, las organizaciones se dispersaron en varias listas, y dividieron los votos. Estos problemas restan en las elecciones unipersonales como alcaldía y gobernaciones, pero tienen una consecuencia mayor en consejos, asambleas y JALs. Es un problema estadístico: al dividirse el voto, algunos sectores del Pacto Histórico no cruzaron el umbral, o cruzaron el umbral con pocos votos de ventaja, perdiendo escaños en el proceso. Nuevamente un problema que sólo se resuelve unificando los procesos bajo una misma estructura.

- Hay un repliegue general de las fuerzas alternativas en las capitales: la derrota en Cali, Manizales, Bogotá y Medellín la sufrieron el Partido Verde y el movimiento independiente de Quintero. No eran administraciones en manos del Pacto Histórico, por lo tanto se trata de un retroceso de la totalidad de las fuerzas alternativas en las principales capitales del país.

- Se produjo un enmascaramiento de la mafias regionales y sus estructuras locales bajo falsas figuras de independencia y alternatividad. Al quitarse el nombre de los partidos tradicionales y en algunos casos cambiar los rostros, lograron mantener el control de las instituciones robando las banderas del cambio con una mano para enredar a la población, mientras activaban con la otra mano la maquinaria de compra de votos.

- El Centro Democrático obtuvo un fortalecimiento focalizado: no fue un ganador a nivel nacional, pues el voto de derecha estuvo dividido entre partidos tradicionales e independientes, pero las victorias que alcanzó fueron contundentes, como en el caso de la gobernación de Antioquia.

- Ninguna fuerza por sí sola logra acumular mayorías nacionales. Esto se constata en dos hechos. La mayoría de alcaldías y gobernaciones electas llegaron con coaliciones complejas, pero además es posible constatar que la configuración de las asambleas y concejos del país está compuesta por minorías dispersas (en la mayoría de las ciudades y departamentos ninguna fuerza obtuvo más del 20%). Y por lo tanto para poder gobernar se verán obligada a negociar.

En resumen, deben conjugarse una serie de factores decisivos para que Colombia asiente el impulso de cambio y paz total iniciado hace varios años

- Un compromiso generalizado con la política, transformando la militancia en redes o el mero proceso identitario en una participación activa, propositiva y creativa en procesos locales

- El robustecimiento del Pacto Histórico a partir del fortalecimiento de procesos de democracia interna que garanticen la unidad a partir de acuerdos y confianza construida

- La buena gestión, comprometida, ordenada y cercana a sus implicados conjugado con un trabajo de comunicación incisivo e intensivo, que funcione como

Dependerá de la madurez política de quienes ocupan lugares de decisión en el Pacto Histórico, pero más aún del fortalecimiento de instancias de democracia interna al interior del Pacto Histórico o de un posible Frente Amplio, que reconozca y sepa dar lugar tanto a los partidos que lo conforman cómo a los movimientos sociales que han acompañado, que logre articular la experiencia de quienes han resistido históricamente y jugaron un papel clave la materialización de este contexto con el nuevo envión de fuerza que traen quienes empiezan a incorporarse hoy a la vida política activa.

Colombia mostró tener la dignidad y valentía necesaria para oponerse a un gobierno autoritario y sangriento, la misma dignidad que se materializó en las urnas frente a una maquinaria que solo conocía el triunfo, y hoy es esa dignidad la que tiene que transformarse en un trabajo constante y comprometido con las transformaciones locales, pasando de la movilización espontánea a la organización resistente.