Teatro Popular a Media Noche

Dos vecinas de alcurnia se acomodan en un palco a observar el paso de los años, de las décadas. Los bailes del club del barrio, las elecciones, las reformas laborales y las contrarreformas, los anuncios presidenciales, la llegada de los militares y sus contramarchas, las persecuciones, las conversaciones del exilio, el retorno de la democracia, las bajadas y subidas de la economía, la resistencia en las calles y hasta la pandemia. En la práctica no sólo vemos las reacciones de las mujeres, la acción principal ocurre abajo y al contorno. Otros 98 actores recrean la historia.

Es muy difícil para un pueblo narrar su historia, exponer sus motivos, recordar los detalles, interpretar sus pérdidas y sus victorias. Un reto adicional, más complejo aún, es saber narrar en la euforia, hacer vivir al público la emoción y la tristeza, dar vida a la historia, hacerla presente, fusionarla con el dolor vigente y convertirlo en utopía. Si algo saben las y los argentinos es eso, narrarse, recrear los lugares de encuentro, enlazar la música con los hechos económicos, confrontar la historia oficial de los mandatarios con la historia comunitaria, dar rostro al desacuerdo y a la experiencia barrial del hecho político. Si algo sabe el pueblo argentino es narrarse, convertir la épica en inspiración.

El Grupo de Teatro Comunitario Catalinas Sur, es justamente eso, un proceso barrial, artístico y político, con 41 años de existencia, capaz de colocar 100 actores y actrices en escena y narrar 300 años de historia.

A continuación, presentaremos a ustedes “El fulgor Argentino: Club Social y Deportivo”, la tercera entrega de una obra teatral triádica sobre la historia de Argentina. Y a través de esta aproximación, presentaremos también, la fuerza social de un proyecto de vecinas y vecinos autogestionados, capaz de organizarse, narrar su historia y atraer a centenares de espectadores todos los fines de semana.

La plebe entra en escena

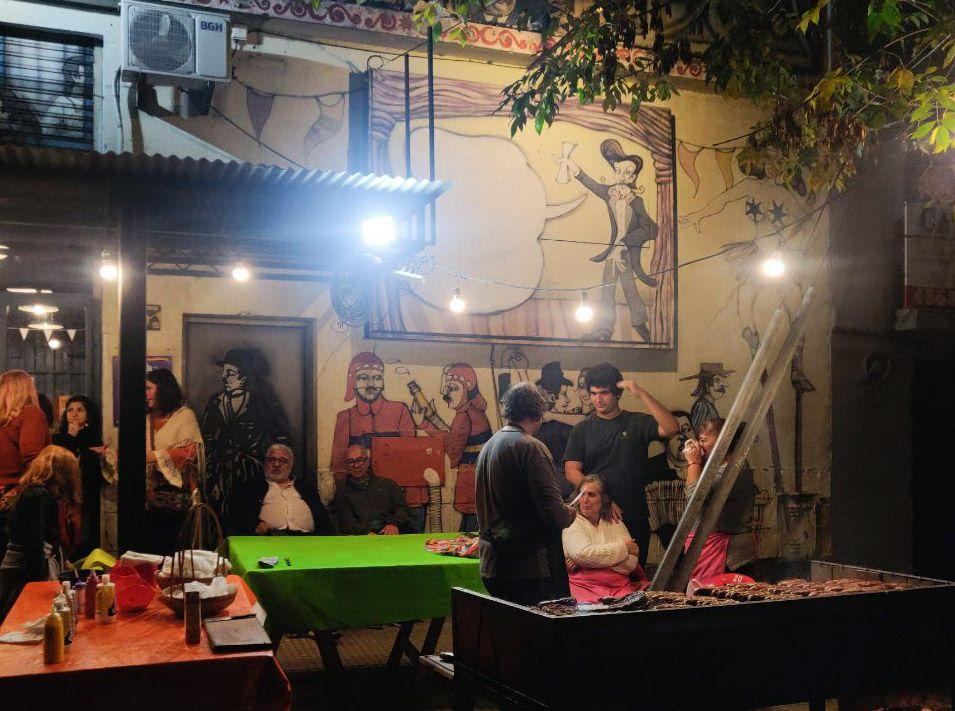

El show empieza al llegar al "galpón", como ellos y ellas denominan a su sala de teatro. La fachada está llena de personajes coloridos en lugares icónicos del barrio La Boca, famoso por sus conventillos de colores que han alojado a varias generaciones de inmigrantes en la Ciudad de Buenos Aires. Una parrilla nunca puede faltar en una buena experiencia argentina, y obvio que en Catalinas Sur se disfruta de un excelente choripan como preámbulo. Múltiples conversaciones se escuchan al mismo tiempo alrededor del bar, todas las mesas están llenas y al galpón no le entra una persona más de pie mientras la audiencia y el elenco se refugian de la lluvia. Un grupo de actrices invitan a pasar a la sala, verifican las boletas y acomodan a las y los asistentes. Todo está listo para arrancar.

La obra comienza en 1930 con una contextualización en el palco, en la cual aparecen todos los personajes variopintos de la época: sacerdote, presidente, autoridad militar, empresario y esposas. Nos introducen una época, una estructura social y una hegemonía: una sola voz, la clase dominante. Dos esposas presentadas en esta primera etapa, se quedarán en el palco, ocupando el lugar de la clase dominante que juzga el transcurrir de los acontecimientos. Se trata de la representación de un tipo social, que se mantiene vigente durante los 100 años narrados. Ellas se adaptan al tiempo, cambian su estilo verbal y su vestuario conforme la época y adaptan la interpretación de la realidad según la conveniencia percibida. Otro elemento constante, es el Club de Barrio -mencionado en el título de la obra-, emblemático en la sociedad argentina, por ser el espacio de encuentro barrial a través del cual se construye comunidad. Pero también es uno de los entornos sociales en los cuales tuvo lugar el conflicto social que ha definido los últimos 100 años de la vida en esta nación: la entrada de las masas de trabajadores y trabajadoras a los centros de esparcimiento, formación intelectual y construcción de poder.

En Colombia tenemos noticia de estos clubes nada más que por los equipos de fútbol, pero en Argentina son espacios familiares en los cuales se realizan eventos sociales, y se aprenden deportes y artes. La población se aglutina alrededor del club, se asocia y vota, asiste a las fiestas, construye identidad y protege su territorio. El detalle de la experiencia social, entre el baile y las bebidas de cada época, los dramas románticos y la conflictividad social son narrados en la obra a través del Club del Barrio, empezando con la invasión de los “cabecitas negras”, que además de afiliarse al club ganan la elecciones.

Este primer giro dramático nos aproxima a dos componentes fundamentales de los acontecimientos argentinos del último centenario. En el plano social, representa la historia de la irrupción de la masa de trabajadores y trabajadoras en la política, la cultura y la ciencia, frente al esfuerzo inagotable de las clases dominantes por expulsarles nuevamente. Y en el plano artístico, continúa la tradición literaria, plástica y cinematográfica que narra -desde ambos bandos-, el impacto de las clases altas ante la llegada de los pobres a sus barrios, sus puestos de trabajo y sus espacios de recreación. El cuento más conocido alusivo a este fenómeno es Casa tomada de Julio Cortazar (A quien le interesa profundizar en el asunto puede remitirse a esta esclarecedora exposición de Pablo Feinman)

Trazada esta ruta narrativa, cada noche de baile representada nos transporta a una década en específico, en la que la música, la orquesta y los trajes ambientan las transiciones sociales y políticas de las amas de casa, los mozos (meseros), los y las comensales, las organizaciones de mujeres y los grupos musicales; de los descamisados y descamisadas, la juventud peronista, las contramarchas radicales, los proyectos revolucionarios, las personas desempleadas, el estudiantado y las familias cartoneras. A través de este amplio espectro de protagonistas, son narradas las luchas por la democracia, los derechos, y la alegría de vivir en paz. El pueblo es el personaje principal, el protagonista y sujeto activo de su historia.

No menos relevante es el complejo despliegue de técnicas escenográficas, utilizadas para ampliar el margen de acción de tan ambicioso elenco y tan vasta multiplicidad de hechos. El espacio está distribuido en tres cuadrantes. Una primera columna con aproximadamente 211 sillas sobre gradas. Un segundo espacio en el centro, del tamaño de media cancha de baloncesto, en el cual circulan los actores. Y por último, otra plataforma con aproximadamente 80 sillas. Pero la obra ocurre también en un segundo plano que le agrega riqueza interactiva: en los cuatro costados hay cuatro entrepisos divididos en cinco bloques. En dichos entrepisos van apareciendo personajes conforme avanza el relato. Es decir que el público constantemente tiene que elevar o bajar la mirada y mover el cuerpo en todas las direcciones para encontrar el centro de atención que se destaca en cada situación y momento histórico.

En los balcones aparecerán los presidentes y presidentas de cada época, con una minuciosa selección de frases características atadas a los hechos que marcaron diferentes momentos históricos. Aparecerán también las bandas musicales representativas de cada periodo (tango, rock and roll, cuarteto, cumbia argentina, entre otras). Pasarán personas corriendo en momentos de conflictividad social, violencia o confusión. Y por supuesto, se asomarán las vecinas de bien a conductuar nuestra visión de los acontecimientos, no vaya a ser que pensemos cualquier cosa.

Hasta este punto, la representación del pasado distante se destaca por la capacidad de focalizar detalles y construir transiciones sin romper el hilo ni la coherencia de los personajes. Quien conoce la historia celebrará o exclamará ante la precisión de las frases, melodías, arengas, trajes o situaciones seleccionadas, y quien no la conoce tendrá que preguntar. No le faltan pancartas, pasacalles, discusiones, ni manifestaciones a ninguna etapa, y si bien las melodías epocales se preservan, las letras son adaptadas en varios casos para ampliar la información de contexto, como una voz extradiegética que bromea, explica, se opone y se divierte.

Los hechos recientes también son narrados con una impactante precisión: la violencia estatal, el aumento exponencial de la pobreza, la emergencia de los cartoneros, el colapso de la economía y las instituciones en general, las manifestaciones masivas y los presidentes fugados remueven al público.

Posterior a tantos desmanes, se destaca el proceso de recuperación y el énfasis en la ampliación de la ciencia y la educación: la repatriación de científicos, la apertura de nuevas universidades públicas, el desarrollo nuclear y de la tecnología espacial. Así mismo, la jubilación universal, el reconocimiento del trabajo realizado por las amas de casa, y revalorización de la política como herramienta para garantizar el bienestar y la integración masiva de la juventud organizada, son retratadas con la circulación enérgica y vertiginosa de sus múltiples protagonistas.

Si en la representación de los años 90s la circulación de la población excluida por las decisiones económicas mantiene la tensión negativa, en este último período la entrada y salida acelerada de los personajes dispara el ambiente de euforia. Nuevamente el diseño del espacio habilita la exploración narrativa y enriquece la experiencia del público. Las múltiples bocas de entrada al escenario, acentúan el vértigo de ambos procesos. Ese vértigo definirá la acción dramática hasta el final de la obra.

Los últimos 15 años narrados (2015-2030) se precipitarán ante la mirada impávida de sus protagonistas. Abajo, en el centro de la escena, se concentra la mayoría del elenco para representar al conjunto de la ciudadanía y sus emociones. En este punto, la subjetividad colectiva es recreada a través diversos recursos espaciales, con la iluminación, con los rostros, el movimiento de los cuerpos y la relación espacial entre los cuerpos, la marcación de distancias, el juego de los entrepisos y los espacios de circulación. Mientras tanto, en los palcos, los hechos macro-económicos y sanitarios acaparan la atención de esa población. Primero el tarifazo, la corrida y la deuda de Macri, luego el miedo, el dolor y la soledad de la pandemia, en tercer lugar la confusión en la última etapa de Alberto, y la cereza del postre, la extravagancia aturdidora de Milei.

Y cuando el dolor invade la sala, el descenso en polea del pueblo al rescate para dar apertura a la esperanza 2024-2030, renueva la apuesta. Los 100 actores salen nuevamente a entonar una canción de resurrección.

El énfasis establecido en los últimos minutos prioriza el tejido social, la promesa de un futuro próspero, la recuperación de las condiciones de vida y sobretodo la fuerza colectiva organizada, que es a su vez representada en escena y aplicada en el proceso de producción de las obras del Teatro Popular Catalinas Sur.

41 años de democracia, 41 años de teatro comunitario

El Grupo de Teatro Catalinas Sur surge en los últimos meses de la dictadura civico-militar, época en la cual proyectos culturales y espacios comunitarios barriales fueron silenciados, allanados, prohibidos y perseguidos. El barrio había sido duramente golpeado por la dictadura. Muchos jóvenes fueron desaparecidos y había una necesidad de volver a juntarse y reconstruir los lazos sociales. Así lo cuenta su director, Adhemar Bianchi, en una entrevista para Voces en el Fenix (2014):

“Lo que entendimos como necesidad era que había que resanar las heridas de la red social rota por un gobierno autoritario. El juntarnos en la plaza a crear, a jugar, recuperar el concepto de juego y lo colectivo era para nosotros fundamental”.Tras varios años de hacer teatro en la calle, en 1993 se constituyen como centro cultural. Cuatro años más tarde consiguen alquilar su propia sala de teatro -su “plaza techada”, su “galpón”-, propiedad que logran comprar en 1999. La obra “El Fulgor Argentino, Club Social y Deportivo” fue estrenada en 1997 luego de la mudanza al galpón. Esta obra, que se renueva con los años, le permitió al elenco completo viajar a Barcelona en el 2001 a participar del Festival Internacional de Teatro, Danza, Música y Circo GREC.

Así mismo, en 1996, la experiencia de Catalinas Sur sirve como base para la configuración de otra experiencia de teatro comunitario en el barrio de Barracas -ubicado junto a la Boca al sur de la ciudad-, “Circuito Cultural Barracas”. Unos años más tarde, el proceso de multiplicación de los teatros comunitarios se intensifica. Con la crisis del 2001 específicamente, se produce un quiebre en la sociedad argentina como resultado del aumento de la desocupación, la pobreza, el hambre y la violencia.

En ese contexto, ante la necesidad de manifestarse en la calle por el deterioro de las condiciones de vida, surgen otras experiencias de vecinas y vecinos que empiezan a hacer teatro comunitario en distintos barrios de la ciudad y el país. Todas estas experiencias conforman hoy la Red Nacional de Teatros Comunitarios de Argentina. Dicha red a su vez hace parte del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y La Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social.

Catalinas Sur es referente hoy del teatro comunitario a nivel global. Su excelencia artística ha sido reconocida a través de diversos premios, pero como dice una de sus canciones “no nos la creímos, seguimos siendo vecinos”.

En tiempos de hiperindividualismo y emergencia de gobiernos autoritarios en el mundo, estos espacios comunitarios son cada vez más necesarios para pensar y reflexionar sobre nuestro presente y futuro como sociedades. Allí se intercambian ideas, risas e ilusiones, los anhelos individuales se hacen colectivos, y los cuerpos y las voces se encuentran para construir otras formas de relacionamiento. Todo esto es Catalinas Sur, un grupo de vecinas y vecinos que hacen teatro y títeres para seguir movilizando las fuerzas colectivas en pro del bienestar social.